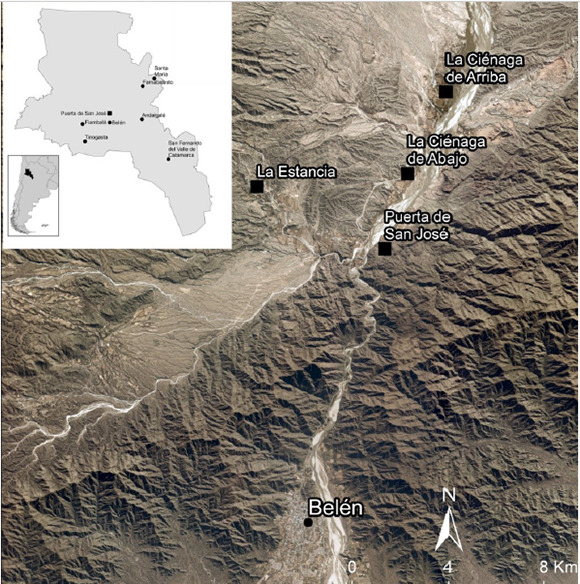

Figura 1. Localización de Puerta de San José (Belén, Catamarca).

Informe

Entre cucharines y lapiceras. Una experiencia de difusión arqueológica en escuelas de Catamarca

Between trowels and pens. An experience of archaeological diffusion in schools of Catamarca

Mauricio Alejandro Barria 1, Yamila Daiana Batalla 2, Camila Denise Bottari 3, Luis Iván Fasciglione 4, María Eugenia Gauna 5, Catalina Martínez Zabala 6, Eva Velázquez 7, M. Cecilia Landini 8, Federico Wynveldt 9.

1 Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP), Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo:barria.mauricio.a@gmail.com

2FCNyM, UNLP, Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo:ydaianabatalla@gmail.com

3FCNyM, UNLP, Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo: camibottari96@gmail.com

4FCNyM, UNLP, Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo: ivanfasciglione1994@gmail.com

5FCNyM, UNLP. Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo: mariaeugeniagaunaa@gmail.com

6FCNyM, UNLP, Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo: catammzz@gmail.com

7FCNyM, UNLP, Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. Correo: eva.velazquez1995@yahoo.com

8División Arqueología, Museo de la Plata, FCNYM, UNLP. Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina. Correo: clandini@fcnym.unlp.edu.ar

9UNLP - CONICET. Laboratorio de Análisis Cerámico (FCNyM, UNLP), 64 N°3, La Plata, Argentina. Correo: wynveldtf@fcnym.unlp.edu.ar

Recibido en el mes de septiembre de 2018,

aceptado en marzo de 2019.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar las actividades de difusión realizadas en cuatro escuelas del distrito de Puerta de San José (Belén, Catamarca), en el marco del viaje de estudios de la materia Arqueología Americana II en 2017. Con el fin de promover la valoración y preservación del patrimonio arqueológico local, se realizaron charlas y actividades con las/os alumnas/os y docentes acerca de los trabajos arqueológicos en la región y se discutieron diferentes nociones y términos clave. Se identificaron diferentes grados de conocimiento de la idea de patrimonio arqueológico, que vinculamos con el énfasis dado al tema en las distintas escuelas. Como resultado de las charlas, niños, niñas y docentes asociaron los conceptos discutidos con los sitios y objetos arqueológicos de sus propios lugares. Finalmente, destacamos el importante rol que ocupa la extensión en arqueología, junto a la investigación y la docencia, para una construcción participativa del pasado.

Palabras claves:Escuelas; Arqueología; Viaje de estudio; Extensión; Puerta de San José (Catamarca).

ABSTRACT

The goal of this paper is to present the outreach activities carried out in four schools of Puerta de San José (Belén, Catamarca), based on the shared experience in the field trip of the course Arqueología Americana II in 2017. These activities aim to promote the appreciation and preservation of local archaeological heritage. To that end, talks and activities were held with the students and teachers of the schools about the archaeological work in the region, and some key notions and terms were discussed. Different degrees of knowledge about archaeological heritage were identified, which we link with the emphasis given to the issue in the different schools. As a result, children and teachers associated the concepts discussed with the archaeological sites and objects of their own places. Finally, we highlight the important role of outreach activities in archaeology, along with research and teaching, for a participatory construction of the past.

Keywords: Inhabiting; Schools; Archaeology; Study trip; Outreach activities; Puerta de San José (Catamarca).

INTRODUCCIÓN

Si bien la investigación en arqueología ha constituido históricamente el principal foco de atención de los arqueólogo/as en el campo y el gabinete, un problema que adquiere cada vez más relevancia en la agenda de la disciplina, por diversas razones (políticas, culturales y económicas), es el de la valoración y preservación del patrimonio arqueológico. La Ley Nacional Nº 25743/03 define al Estado como la entidad que debe ejercer la tutela del patrimonio arqueológico, adoptando políticas de preservación, investigación, divulgación y custodia. Sin embargo, esto sólo puede ser posible en la medida en que la comunidad sea actor de su desarrollo y participe en la construcción de su propia historia (García Canclini 1999; Espiro 2010; Tresserras 2013).

En este sentido, desde los enfoques de la arqueología pública, se advierte la necesidad de replantear la relación de los arqueólogos y las arqueólogas con las comunidades locales, e intervenir de diferentes maneras en la sociedad, no a partir de la imposición del saber arqueológico, sino a través de la generación de espacios para la participación y la multivocalidad (Endere 2016), en los que se promueva y discuta el conocimiento arqueológico y se logre integrar los saberes locales vinculados no sólo a la especificidad de la temática, sino también a la diversidad de las prácticas culturales de la población local.

Por otra parte, si las intervenciones de la arqueología en la comunidad se generan desde la universidad, entra en juego otro concepto: el de extensión universitaria, definida en la II Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria como “La interacción entre la Universidad y los demás componentes del cuerpo social, a través de la cual ésta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso de creación de la cultura y de liberación y transformación radical de la comunidad” (Pérez et al. 2009:59).

Teniendo en cuenta este contexto, y a partir de la experiencia compartida en el marco del viaje de estudios correspondiente a la materia Arqueología Americana II1, realizado en el mes de septiembre del año 2017, el objetivo de este trabajo es presentar las actividades de difusión de la arqueología y el patrimonio arqueológico realizadas en cuatro escuelas en el distrito de Puerta de San José (Departamento de Belén, Provincia de Catamarca) (Figura 1). Este viaje se vincula estrechamente con las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el departamento de Belén –específicamente en la región conocida en la arqueología del Noroeste argentino como Valle de Hualfín– desde mediados de la década de 1990, por el equipo del Laboratorio de Análisis Cerámico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (en adelante, LAC), del cual forman parte algunos docentes de la cátedra.

Figura 1. Localización de Puerta de San José (Belén, Catamarca).

En el marco de la organización del viaje, se propuso a las/los estudiantes realizar charlas sobre arqueología en las escuelas de la zona. Esta fue una actividad optativa, de la que participaron nueve estudiantes a quienes les interesó la propuesta, y fue gestionada por el Secretario de Cultura y Turismo de la municipalidad de Puerta de San José, quien acordó las fechas y horarios con los directivos de las escuelas.

El objetivo de esta actividad –que se enmarca en el repertorio de tareas de extensión organizadas por el LAC– es visibilizar la tarea de los/las arqueólogo/as y promover la valoración y preservación del patrimonio arqueológico local, en este caso, a partir de la presentación del trabajo arqueológico y de sus resultados, y de la asociación entre el concepto de patrimonio arqueológico y los sitios y objetos arqueológicos presentes en la zona. En base a la idea de que los lugares, en particular aquellos asociados a un pasado compartido, cumplen un rol importante en la construcción de un sentido de comunidad y de identidad social (Zedeño 2000), sostenemos que la arqueología juega un papel fundamental en la reconstrucción de los lazos que unen a la gente con esos lugares y en la conservación de los lugares y objetos. Y, ya sea a través de esa reconstrucción o mediante su intervención en la preservación del patrimonio arqueológico, la arqueología puede (y debe) ocupar un espacio en el proceso de construcción del pasado.

ANTECEDENTES

El Valle de Hualfín ha sido históricamente un área de estudio emblemática para la arqueología argentina. En este valle, el Dr. Alberto Rex González llevó adelante sus primeros trabajos en la región en la década de 1950, convirtiéndolo en el punto central para la construcción de la secuencia de desarrollo cultural prehispánico del NOA. Desde 1995 el equipo del LAC ha desarrollado ininterrumpidamente sus investigaciones arqueológicas en distintas localidades de la región. Paralelamente, se realizaron numerosas actividades de divulgación y se presentaron proyectos de puesta valor de sitios arqueológicos en los municipios (Balesta et al. 2005, Balesta et al. 2006; Lucci et al. 2008; Zagorodny et al. 2015), aunque estas tareas fueron discontinuas.

En los últimos años, en función del vínculo generado con distintos actores políticos de los municipios del norte de Belén, fue posible avanzar en varios aspectos relacionados con la extensión, no sólo a partir de la realización de charlas en las escuelas y en la comunidad en general, sino también por medio de acciones de divulgación en las radios locales, el dictado de capacitaciones para los empleados de los museos, la organización de reuniones de divulgación específica de hallazgos significativos para la comunidad, las gestiones para la devolución de restos humanos y objetos a sus lugares de origen, la elaboración de planes de manejo de sitios, etc. Por otra parte, sólo muy recientemente ha comenzado a trabajarse en profundidad el problema de la relación entre las comunidades, el patrimonio arqueológico y la intervención de los/las arqueólogo/as a lo largo de la historia (Sallés 2018a, 2018b).

En este contexto, como parte de los viajes de estudio de la cátedra de Arqueología Americana II realizados desde 2013, comenzaron a organizarse distintas actividades de divulgación a cargo de los y las estudiantes. La experiencia llevada adelante durante los seis viajes realizados permitió la participación de más de cien estudiantes en tareas de excavación, de los cuales aproximadamente la mitad intervinieron en tareas de divulgación. Estas últimas implicaron el cumplimiento de diferentes trabajos, consistentes en la lectura de bibliografía sobre la arqueología de la zona de estudio, la preparación y realización de charlas en las escuelas, y el diseño, impresión y presentación de pósters.

A continuación, presentamos los detalles de la planificación de las actividades y luego describimos nuestra propia experiencia en las charlas realizadas durante el viaje realizado en el año 2017.

ANALISIS MORFOLOGICO-FUNCIONAL

Como se mencionó anteriormente, la actividad de divulgación fue propuesta por la cátedra de Arqueología Americana II a los y las estudiantes de la cursada con antelación al viaje. Una vez conformado un grupo de nueve voluntario/as, se realizó una reunión en la que se presentaron los objetivos de la actividad y la idea general, que consistía en realizar una charla en la que se expusieran definiciones acerca de la arqueología y el patrimonio arqueológico, y se propuso la realización de una actividad de cierre por parte de los/las niño/as. Además, se exigió la lectura de bibliografía sobre las actividades arqueológicas realizadas en la zona.

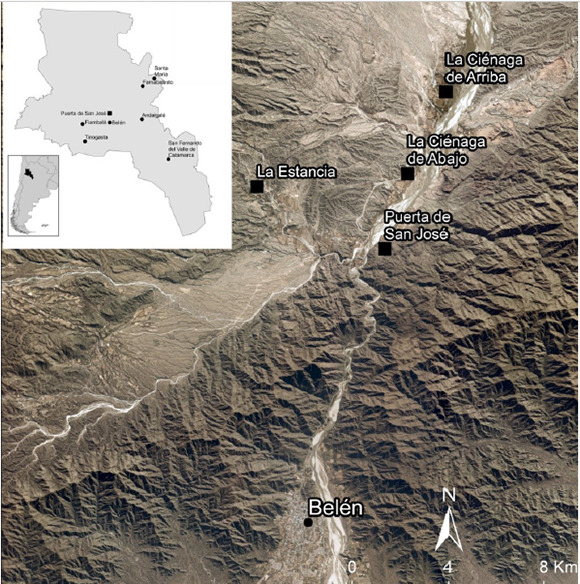

Días antes del viaje, en una nueva reunión se elaboró una presentación digital con diapositivas, se discutieron los detalles de la exposición y se planificó la actividad de cierre, que consistiría en la realización de un dibujo por parte de los/las niño/as. Esta decisión se basó en las experiencias de años anteriores, en las que únicamente se había promovido la participación oral. A partir de la propuesta del dibujo se buscó lograr la participación de todo el grupo en la actividad, y la elección de la iconografía Aguada como modelo tuvo como objetivo atraer el interés de niño/as en el patrimonio arqueológico local, apelando a un ejercicio comparativo en función de la similitud de este estilo con otras representaciones andinas de Chile, Bolivia y Perú. La Aguada es un poblado del norte de Belén, muy próximo a las escuelas de Puerta de San José, y el nombre dado a la entidad arqueológica Aguada deriva de allí. La comparación con las figuras de otros lugares muy lejanos permitiría facilitar su ubicación en un contexto espacial y temporal, y a la vez darle relevancia como expresión andina frente a otras expresiones culturales conocidas como Moche y Tiwanaku; además, los tipos de figuras representadas permiten un juego de sentidos muy atractivo, ya que son imágenes que mezclan rasgos naturalistas, fantásticos y abstractos.

Las diapositivas de la presentación (Figura 2) consistieron en:

Figura 2. Ejemplos de las diapositivas elaboradas y expuestas en la presentación.

Un mapa de Argentina con énfasis en las localida des de La Plata y Belén, lo que nos permitió graficar el viaje que habíamos realizado y el camino recorrido para llegar hasta allí.

Una serie de preguntas clave para abordar los conceptos que nos proponíamos trabajar: “¿qué es la antropología? ¿qué es la arqueología? ¿qué es el patrimonio arqueológico?”, ilustradas con imágenes de sitios y objetos.

Fotografías de las diferentes tareas realizadas en una excavación arqueológica;

Un mapa regional haciendo énfasis en la localidad de La Aguada (provincia de Catamarca).

Una línea de tiempo para ubicar temporalmente el fenómeno Aguada.

Varias imágenes representativas de la cerámica Aguada y de su iconografía.

Teniendo en cuenta que no podía preverse cómo estarían conformados los grupos escolares en cuanto a número, edad y nivel se acordó que la exposición fuera simple y lo más amplia posible, fácilmente adaptable a distintas situaciones. Tampoco fue posible planificar las charlas en función de los requerimientos de los y las docentes, dado que además se desconocía en qué escuelas se realizarían las actividades y cuáles serían las fechas precisas.

Ya en Puerta de San José se transmitió a los funcionarios municipales la propuesta de realizar charlas en las escuelas locales. Ellos acordaron las fechas con los directivos de cuatro de las cinco escuelas del distrito. De esta manera, se programaron cuatro visitas y se conformaron dos grupos: uno de ellos visitaría dos escuelas el primer día, y el otro, las dos restantes al día siguiente.

Durante los primeros días de trabajo arqueológico se realizó un video que mostraba las tareas de excavación realizadas en el sitio por el equipo. Este material fue agregado a la presentación digital con el fin de lograr más dinamismo en la exposición. A continuación, se detalla por separado cada una de las experiencias, dado que las cuatro fueron distintas, y luego se sintetizan los resultados obtenidos.

EXPERIENCIAS

Primer grupo - Primer día

Escuela nº 485 de La Estancia

Esa mañana, al llegar a la escuela nos sorprendió un cartel en el que se leía: Recuperación del patrimonio histórico aborigen (Figura 3), debido a que en las discusiones previas acerca de cómo presentar la temática del patrimonio de una manera simple, y siendo conscientes de la complejidad del concepto, presuponíamos que resultaría una tarea difícil. Sin embargo, a través del cartel pudimos notar rápidamente que esta cuestión se encontraba abordada en la escuela, lo cual nos hizo sentirnos más seguros a la hora de comenzar a hablar sobre el tema.

Figura 3. Escuela N° 484 de La Estancia.

A nuestra llegada, la directora y parte del personal docente nos recibió muy amablemente, fueron cálidos y nos invitaron a desayunar con ellos mates y tostadas. De manera que nos sentamos en unas mesas largas en el comedor y compartimos una charla, a la vez que observábamos la decoración de la sala. En las paredes pudimos ver una gran producción artística elaborada por los/as estudiantes, entre la que se destacaban máscaras y dibujos con diseños pertenecientes a pueblos originarios locales. También, en una pared de la entrada, pudimos observar un póster elaborado por uno de los grupos de estudiantes de nuestra facultad que había hecho una actividad similar a la nuestra en el año 2015, también en el marco del viaje de estudios de la cátedra.

Después de desayunar, nos dirigimos hacia un salón donde instalamos la computadora con un proyector que nos prestaron y un micrófono, apuntando a una pared. Nos presentamos y contamos de dónde veníamos mostrando un mapa en la diapositiva que tenía marcada la ciudad de La Plata y el recorrido que habíamos hecho para llegar a Belén. Más tarde, le preguntamos a los/ las chicos/as si conocían la palabra antropología y la respuesta fue negativa, pero sí conocían la palabra arqueo- logía, la cual relacionaron con la historia, los libros y los dinosaurios. La mayoría de ellos/as se involucró con las preguntas y mostró un gran interés por la actividad. De esta manera, en conjunto con sus aportes, definimos dichos conceptos y charlamos acerca del quehacer arqueológico utilizando las fotos y el vídeo como herramienta visual.

Cuando les preguntamos si conocían la palabra patrimonio asintieron relacionándola con el pasado y señalando que había que cuidarlo. De manera que nos resultó fácil hablar del término, respondiendo las preguntas que surgían, principalmente por parte de los docentes, sobre el manejo de los restos arqueológicos y su carácter de patrimonio. Este intercambio resultó interesante dado que los/las niño/as suelen encontrar objetos arqueológicos en sus hogares y son parte de su cotidianeidad. Tanto docentes como estudiantes, estuvieron muy atento/as e interesado/as.

Siguiendo con la presentación, mostramos imágenes con las representaciones Aguada y de otras sociedades, con el fin de que compararan unas con otras y nos transmitieran su opinión acerca de su interpretación y sus semejanzas. En sus interpretaciones veían animales que bien podrían ser las mascotas de los “indios” (término usado por los propios niños y niñas) o sus dioses (hicieron referencia a dioses de la plantación o de los pastores), a “Chucky” el muñeco, o a un “viejito”. A través de estas interpretaciones nos demostraron que, tanto estudiantes como docentes, tenían presente que el lugar que hoy habitan antes estuvo ocupado por sociedades diferentes a la actual.

La demora en el inicio de la charla y el compromiso con la siguiente escuela no nos permitieron realizar la actividad de cierre por falta de tiempo. Sólo fue posible dejarles una bolsa de caramelos como agradecimiento y las imágenes Aguada para que continuaran ellos con la propuesta. Luego, nos acompañaron a la salida, comentando qué les pareció la charla, y nos entregaron un diploma en reconocimiento por haber realizado la actividad en la escuela. Antes de partir, nos tomamos una fotografía todos/as los/as presentes. Los/as chicos/ as estaban muy entusiasmados/as, no querían que nos fuéramos, nos abrazaban, nos contaban sobre su vida cotidiana y sobre los temas que habíamos conversado. Nos llevaban de la mano para mostrarnos la escuela e incluso nos querían regalar objetos (entre ellos una pequeña réplica de una vasija que se encontraba en una estantería del salón principal) para que nos la lleváramos como recuerdo.

Finalmente nos despedimos y nos subimos al colectivo para dirigirnos a la siguiente escuela. Debido a que en esta primera escuela estuvimos más tiempo del estimado, nos retrasamos en la llegada a la siguiente.

Escuela n°245, de la Puerta de San José

En el momento en que arribamos a la escuela, nos informaron que los/as chicos/as estaban en hora de recreo, y que además estaban por servirles el almuerzo. Al ingresar notamos que esta escuela muy distinta en cuanto a decoración que la primera, con un aspecto más tradicional, sin arte etnográfico en sus paredes, sino con carteles motivadores con referencia a la lectura y la importancia de aprender a leer.

Por razones de tiempo decidimos acortar el discurso y adelantarnos algunas diapositivas para presentar una perspectiva general de los temas, sin demasiados detalles. Era un grupo de estudiantes más reducido que el de la escuela anterior. La charla tuvo lugar en el comedor, lo cual no facilitó el desarrollo de la actividad. Estaba a punto de ser la hora del almuerzo, y el ruido de las personas que ponían la mesa e incluso el olor a comida proveniente de la cocina eran motivo de distracción.

A pesar de esto, los/as niños/as mostraron interés en los temas presentados y distintos grados de participación. Al momento de las preguntas, les indicamos que para hablar levantaran la mano de a uno a la vez para no interrumpir a sus compañero/as y a su vez para que no se genere un ambiente en el que hablarán todo/as junto/as sin escucharse. Dicho esto comenzamos a ver muchas manos levantadas a la vez, todas esperando para hacer su aporte. Compartieron fundamentalmente relatos familiares acerca de padres o abuelos que habían encontrado cerámica, fragmentos o piezas enteras, en algún sitio descampado. Pero sobre todo fueron muy interesantes las preguntas que se hicieron y que nos hicieron, entre las cuales podemos destacar: “¿Por qué desaparecieron los pueblos que fabricaron la cerámica?” o “¿dónde iba al baño esa gente que habitaba los recintos?”. También surgieron preguntas acerca de la excavación que se estaba llevando a cabo. Fue llamativo el interés que mostraron por el tema: si alguien preguntaba algo, sus compañeros/as le daban alguna explicación o bien seguían el hilo de su pregunta, profundizando el cuestionamiento. Nos sorprendió que algunas respuestas tenían un tinte muy antropológico, por ejemplo, cuando preguntamos a qué pensaban que se debía la similitud que encontraban en la iconografía de diferentes sociedades geográficamente tan distantes: una niña respondió que muchas veces una forma de acercamiento entre ellas se basaba en matrimonios arreglados para establecer alianzas entre los grupos.

Finalmente, cuando el almuerzo estuvo listo, dimos por finalizada la charla. En esta escuela el tiempo tampoco alcanzó para proponer a los/as estudiantes que dibujen la iconografía vista a lo largo de la presentación. Igualmente, antes de despedirnos les obsequiamos a los/as niños/as una bolsa de caramelos en agradecimiento por su atención e interés, y un CD para la escuela que contenía la presentación y el video realizados.

Segundo grupo - segundo día

Escuela Nro. 92 Pbro. Pedro A. Centeno de la Ciénaga de Abajo

La actividad se realizó en horario de clases, por la mañana. Cuando llegamos a la primera escuela, las docentes y no docentes nos recibieron gratamente. Habían preparado un salón especialmente para la charla a la que asistieron niños/as de entre siete y catorce años aproximadamente.

Mientras las docentes iban trayendo a los/as estudiantes, nos preparamos para la charla. En principio la idea de las docentes era la de utilizar un proyector para poder visualizar la presentación, pero debido a un corte de energía eléctrica en el pueblo esto no fue posible. Por lo cual, se ubicó una notebook en una silla y los/as niños/ as se sentaron en el piso frente de ella.

Comenzamos la actividad presentándonos con nuestros nombres e indicando de dónde veníamos. Con la ayuda de un mapa señalamos el camino que habíamos recorrido para llegar hasta el lugar. Además, contamos acerca de lo que estamos estudiando y en qué lugar realizamos nuestros estudios.

En principio, la intención fue dar un panorama en base a los conceptos de antropología y arqueología, para conectar con el concepto de patrimonio y su importancia. Intentamos trabajar a modo de diálogo con los/ as chicos/as, evitando dar un monólogo unidireccional. Debido a que la mayoría de los/as estudiantes eran introvertidos, en un principio el grado de participación fue bajo, aunque quienes se encontraban más cerca de la computadora realizaron algunas intervenciones. Ante este panorama, comenzamos a realizarles preguntas y a pedirles que leyeran las diapositivas. A medida que transcurría el tiempo, se generó un ambiente más descontracturado, en el cual los/as estudiantes participaron activamente. Siempre ante cada término, definición o palabra que se presentaba se les preguntó “¿qué entienden ustedes?”. De esta manera logramos que todos/ as intervinieran.

Nuestra exposición acerca del tema no estuvo exenta de imprevistos. A medida que desarrollamos la actividad notamos que algunos niños/as se ponían inquietos/ as, especialmente los/as que se encontraban más cerca de la pantalla, que impedían ver a los/as que estaban más alejados. Sumado a esto, en un momento avanzado de la charla, concurrieron niños/as del jardín. Este hecho sumó una dificultad relativamente importante, puesto que no se esperaba esta concurrencia y la presentación no había sido pensada para niño/as de tan corta edad, además, la maestra los ubicó demasiado alejados de la pantalla, provocando que no pudieran observar de forma correcta lo que estábamos presentando.

Retomando el relato de esta experiencia, las preguntas más importantes que se les plantearon a los niños/ as fueron:

“¿Saben qué es la antropología/arqueología?”

“¿Qué creen ustedes que es el patrimonio?”

“¿Saben qué son las costumbres?”

“¿Por qué creen que los objetos recuperados por nosotros/as van a parar a un museo?”

“¿Encuentran a veces objetos como estos en sus casas?”

Por otro lado, algunas maestras se vieron interesadas en los temas que charlamos con los niños y las niñas. Particularmente, una de las docentes que había visitado el El Shincal2, relató su experiencia en ese sitio arqueológico y mencionó la necesidad de dar a conocer otros sitios locales. Según la mirada de esta docente, El Shincal le suma mucha importancia a la historia de los inkas y cómo éstos llegaron desde “fuera” de lo que hoy es Argentina, restándole importancia a los grupos locales que habitaron en la zona de la actual Catamarca.

Por falta de tiempo, tampoco fue posible llevar a cabo la actividad de cierre con los dibujos de diseños Aguada, aunque sí pudo presentarse el video de nuestros trabajos en la excavación, sobre el cual hubo muchos comentarios por parte de los/as estudiantes. Luego de terminar la charla, despedimos a los/las alumnos/as y maestras, dirigiéndonos a la siguiente escuela.

Nro. 253 Cirilo Buenaventura Cano de La Ciénaga de Arriba

Este establecimiento hacía recordar a las escuelas de algunas zonas de Buenos Aires, debido a su propia conformación y disposición del espacio (puertas altas y grandes, ventanales, techos altos y pasillos largos con aulas a los lados, pedestales de próceres como Sarmiento, etcétera). También tenía un espacio que funcionaba como comedor.

En este lugar la recepción fue diferente ya que nos esperaba un grupo mayor de gente. Además de los/ las maestros/as de los distintos grados, tuvimos que esperar en la entrada a que llegara la directora de la escuela. Una vez en el lugar, ella nos invitó a pasar y nos acompañó a lo largo de un pasillo hasta llegar al aula reservada para la charla, donde nos esperaba el Secretario de Cultura, quien dio un discurso corto y nos presentó.

Luego se dio paso a la charla. En este caso, en comparación con la escuela anterior, hubo concurrencia de grados superiores (Figura 4). Aunque no había niños ni niñas tan pequeños/as, sus edades seguían siendo muy variables. En este caso, nos enteramos que las/os docentes realizaron una selección previa de alumnos de cada grado presente cuyo criterio desconocemos.

Figura 4. Introducción a la charla en la escuela de La Ciénaga de Arriba.

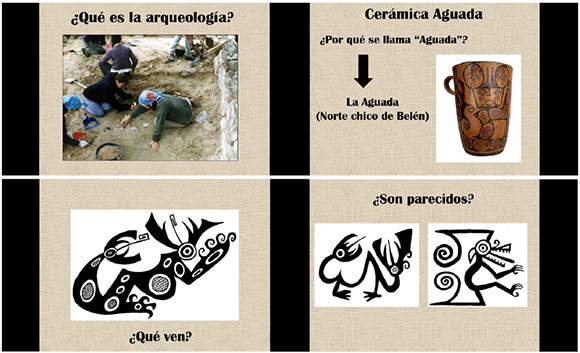

En base a la exposición inicial con diapositivas, la participación de las niños/as fue activa, particularmente por parte de los/as más pequeños/as. Sin embargo, al final la actividad del dibujo fue realizada por todas/os con entusiasmo y creatividad.

Al igual que en la primera escuela, tuvimos que uti- lizar la notebook para presentar a los niños/as las diapositivas, ya que tampoco aquí había electricidad. En este caso, no se mostró el video puesto que el tipo y el grado de participación en base a las imágenes proyectadas fue otro. Se realizaron las mismas preguntas que en la escuela antes mencionada, aunque surgió otra muy interesante por parte de una de nuestras compañeras: “¿Ustedes creen que los indios siguen existiendo?”, a la cual los/as niños/as respondieron en general con un “no”, que “ya no hay indios”, que “murieron todos”. En base a esta respuesta nos pareció pertinente remarcar el hecho de que efectivamente sí existen personas y comunidades originarias, no solo en la zona sino también en el resto del país y en otros países del continente. También incentivamos a la reflexión, comentando que el “ser indio” no se corresponde totalmente con la imagen esencialista que se muestra cotidianamente: el indio como alguien desprovisto de ropas, sin educación, sin tecnologías “modernas”, entre otros rasgos.

Luego, en base a las imágenes de cerámica, los/as estudiantes nos relataron que hallaban materiales arqueológicos en los patios de sus casas o de otros familiares, lo que dio a entender que, en general, estaban en contacto con estos objetos. De hecho, mientras presentábamos fotografías de vasijas Aguada, uno de los/as niños/as relató que solía salir con un familiar (su abuelo o su padre) a caminar y que encontraban gran cantidad de ollas, lo que demuestra que estas situaciones son cotidianas.

Una vez terminada la presentación, propusimos a los/as niños/as hacer la actividad de cierre, dado que en esta ocasión se disponía del tiempo necesario para que la llevasen a cabo. Como se mencionó anteriormente, la tarea fue desempeñada de manera muy positiva, los/as estudiantes realizaron sus dibujos en base a la iconografía Aguada dispuesta en una diapositiva (Figuras 5 a 8). Hicieron copias de algunas, crearon diseños propios e incluso mezclaron partes de algunas originales con otras inventadas; también les agregaron colores (las originales fueron presentadas en blanco y negro) y las firmaron con su nombre.

Figura 5. Niño/as de la escuela de La Ciénaga de Arriba durante la actividad.

Figura 6. Niño de la escuela de La Ciénaga de Arriba durante la actividad de cierre.

Figura 7. Dibujo de alumna de La Ciénaga de Arriba.

Figura 8. Dibujo de alumno de La Ciénaga de Arriba.

Finalmente, durante el cierre de esta actividad una de las maestras se vio interesada en el tema y se acercó a una de nuestras compañeras, a quien le preguntó sobre la carrera de antropología y sobre el rol de la arqueología. Destacó que ella estaba intentando hacer un manual para los alumnos de las escuelas sobre las culturas de la región, con el fin de que fueran más conscientes del patrimonio que los rodea.

SÍNTESIS Y RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS

El análisis global de las actividades desarrolladas nos permitió llegar a distintas conclusiones en relación a la metodología empleada y a los resultados obtenidos. En primer lugar, si bien hoy en día las escuelas de la zona están comunicadas con los principales centros urbanos por rutas asfaltadas, la organización de cualquier actividad que implique el compromiso de distintos actores muchas veces se ve alterada por la falta de medios de transporte, las condiciones climáticas, la falta de luz eléctrica, etcétera, siendo su resultado en cierta medida imprevisible. En este sentido, debe tenerse en cuenta que las charlas, aunque organizadas con algunos días de anticipación, con un horario y lugar preestablecidos, interrumpieron las actividades normales de las escuelas. Para futuras experiencias, creemos que podría resultar mucho más fructífera la organización previa al viaje de las charlas, aprovechando los contactos ya generados con funcionarios y directivos de escuelas. Esto permitirá no solamente contar con grupos más homogéneos que faciliten la direccionalidad de los temas, sino también darles tiempo a los y las docentes para situar a los/ las alumno/as en el contexto de lo que serán las charlas.

En cuanto a cada una de las experiencias, tanto la recepción por parte de los/las directivos/as, como la predisposición general de niños y niñas para interactuar con nuestro grupo fueron diferentes, al igual que las edades de los grupos y la cantidad de tiempo y recursos técnicos disponibles en cada caso. En la escuela de La Estancia nos sorprendió la noción previa que los/ las niño/as tenían acerca de los conceptos presentados, que atribuimos al tratamiento dado al tema en la escuela, reforzado quizás también por las visitas previas de estudiantes de nuestra facultad. Este saber no se limitó a un mero conocimiento teórico de los conceptos, ya que todo/as pudieron asociar la arqueología y el patrimonio con los objetos arqueológicos que frecuentemente encontraban ellos/as o sus familiares en sus hogares y en el campo. Los relatos sobre estos hallazgos fueron generalizados en las cuatro escuelas, así como su asociación con gente que ocupó el lugar en el pasado. En general se identificó a esa gente con “indios”, aunque se registró una negación acerca de su existencia actual. Esto permitió abrir un interesante intercambio de ideas sobre los pueblos originarios y la imagen del “indio”.

La experiencia de dibujo de las imágenes Aguada en la escuela de La Ciénaga de Arriba generó un espacio de participación de todo el grupo de niños y niñas en una actividad creativa que les permitió una identificación directa con los artistas que, allí mismo pero mil quinientos años atrás, realizaron esas representaciones.

En general, los/las niño/as demostraron muchísimo interés por la temática, participando activamente, con lo cual concluimos que la cuestión del patrimonio arqueológico, más allá de su conceptualización, es para ellos/as un asunto de gran relevancia. La intervención de los/las docentes fue también muy importante en cuanto a la exposición de temas y problemas vinculados al patrimonio, como quedó demostrado en la inquietud por la reconstrucción de las historias de los grupos locales, y no sólo las de los inkas de El Shincal.

REFLEXIONES FINALES

Retomando las definiciones presentadas al inicio, la actividad que realizamos en las escuelas durante el viaje de estudio sigue la línea trazada desde la arqueología pública acerca de la necesidad de replantear la relación arqueología-comunidad, y a la vez, aporta al proceso de interacción comunidad-universidad con un objetivo de transformación social. Sin embargo, teniendo en cuenta que, en este caso, las actividades que desarrollamos tienen su origen no sólo en la investigación, sino en el vínculo, a través de la cátedra, entre la investigación y la docencia, podríamos definirlas de acuerdo a dos modalidades de orientación de la extensión (Fernández Berdaguer 2007, citado en Pérez et al. 2009): hacia fuera de la universidad, con el foco en una comunidad ajena a la institución, y hacia adentro, como parte de un beneficio complementario a los/las estudiantes en su formación profesional y en su integración social a la vida académica.

En cuanto a la experiencia en las escuelas, en primer lugar, nos permitió repensar el concepto de patrimonio, tradicionalmente concebido como algo estático que sólo debe ser preservado y que no debe modificarse. El patrimonio en la práctica, tal como es vivenciado por los actores sociales (en nuestro caso, ejemplificado con la experiencia de niños, niñas y docentes), es algo dinámico, que participa en la construcción social de la identidad de las poblaciones.

La actividad realizada –que incluyó la reflexión acerca del rol de la arqueología, el significado del patrimonio, el vínculo actual con sitios y objetos arqueológicos, la observación y la comparación de diseños prehispánicos andinos y el dibujo de la iconografía Aguada por parte de niños y niñas– permitió revalorizar los relatos y la memoria local, reconstruyendo lazos históricos de los/las actuales pobladores/as con los grupos pasados. Y fue posible, por ejemplo, visibilizar la conquista de los pueblos originarios como un proceso de subyugación y dominación, y a la vez recalcar la persistencia y continuidad de estos grupos en la actualidad, desmitificando la imagen tradicional del indio desprovisto de tecnología, extinto, salvaje, entre otras.

Con respecto a la práctica de dibujar diseños prehispánicos, creemos que es un ejercicio particularmente significativo para los niños y las niñas ya que implica, de alguna manera, la identificación de quien lo replica o usa como base para su propia creación con artistas anónimo/ as que plasmaron en sus vasijas una mirada particular del mundo en el pasado y que, a la vez, habitaron y experimentaron un mismo paisaje.

El diálogo generado con los/las docentes y los/las niño/as en las charlas, nos llevó a reflexionar sobre la importancia de complementar los saberes locales con los generados en el ámbito académico. Descartar los viejos paradigmas que definen al conocimiento arqueológico como hegemónico, unilateral y sólo transmisible desde la academia al resto de la comunidad es un gran desafío, cuya dificultad pudimos notar en las experiencias aquí presentadas.

Finalmente, la demostración de afecto hacia nosotros/ as por parte de los niños y las niñas en las escuelas nos llevó a una última reflexión: la construcción de un pasado que tenga sentido localmente sólo puede realizarse a partir de la generación de espacios participativos, en los que los/las arqueólogos/as demos a conocer abiertamente nuestras ideas y nuestras formas de actuar frente al patrimonio arqueológico, y en los que se generen acuerdos a partir del compromiso y la confianza mutua.

NOTAS

1. La asignatura Arqueología Americana II es obligatoria para cuarto año del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Antropología (FCNyM, UNLP). En ella, se abordan, desde una perspectiva arqueológica, temas relacionados a los procesos de complejización social que se dieron en el área Andina Central y en el área Mesoamericana en los últimos 5000 años de historia.

2. El Shincal es un sitio arqueológico localizado en Londres (35 km. al sur de Puerta de San José), reconocido como el centro administrativo Inka de mayor relevancia en la región. A partir de distintas etapas de puesta en valor y reconstrucción, es el principal atractivo turístico del área de Belén.

AGRADECIMIENTOS

A los y las estudiantes, docentes, directivo/as y auxiliares de las escuelas que compartieron esta actividad con nosotros/as. Al Secretario de Cultura y Turismo, Sr. Mario Marcial, quien gestionó las charlas con las escuelas, y a José Aballay, quien nos ayudó con la organización y la logística.

BIBLIOGRAFÍA

1. Balesta, B., Valencia, C., Flores, M. 2005. Historia local y pasado prehispánico en Azampay (Catamarca. Argentina). Publicación electrónica del I Congreso Latinoamericano de Antropología. Rosario, Argentina.

2. Balesta, B; N. Zagorodny; J. Alosilla; E. Lucci y C. Valencia 2006. Valoración del Patrimonio Arqueológico y Explotación Turística en Belén. Actas del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria, pp. 601-605. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

3. Endere, M. L. 2016. Los retos de la multivocalidad en los nuevos escenarios del patrimonio. En Patrimonio y Multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del conocimiento en Patrimonio, coordinado por C. Gianotti García, D. Barreiro Martínez y B. Vienni Baptista, pp. 11-16. CSIC-Universidad de la República, Montevideo.

4. Espiro, V. E. 2010. La gestión cultural en el marco de procesos de desarrollo. Ejemplo de la práctica en la puna catamarqueña. Aportes científicos desde humanidades 8:163-173.

5. García Canclini, N. 1999. Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, editado por E. Aguilar Criado, pp. 16-33. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla.

6. Lucci, M. E.; F. Wynveldt y N. Zagorodny 2008. Investigación, docencia y extensión en el Departamento de Belén (Catamarca). Actas de las VII Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria, San Luis.

7. Pérez, D. A.; Lakonich, J. J.; Cecchi, N. H. y Rotstein, A. 2009. El compromiso social de la universidad latinoamericana del siglo XXI: Entre el debate y la acción. Serie Universidad. IEC-CONADU, Buenos Aires.

8. Sallés, J. M. 2018a. Andar sobre las ruinas. Reflexiones para pensar la relación entre patrimonio y comunidad. ). Trabajo presentado en las “IX Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace”. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

9. Sallés, J. M. 2018b. Caminar el pasado. Un acercamiento a las relaciones históricas entre la labor arqueológica y las comunidades locales de La Ciénaga y Puerta de Corral Quemado, (Departamento de Belén, provincia de Catamarca). Trabajo presentado en el “Congreso de Historia de la Antropología Argentina”. INAPL, Buenos Aires.

10. Tresserras Juan, J. 2013. El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y responsable. Trabajo presentado en el Seminario Internacional El patrimonio cultural, un aporte al desarrollo endógeno. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

11. Zagorodny, N.; B. Balesta y F. Wynveldt 2015. Resultados preliminares de las investigaciones arqueológicas en el sitio La Estancia (Departamento de Belén. Catamarca) en el marco de una experiencia educativa. Revista del Museo de La Plata, Sección Antropología, 14(88):1-10.

12. Zedeño, M. N. 2000. On What People Make of Places. A Behavioral Cartography. En Social Theory in Archaeology, editado por M. Schiffer, pp. 97-111. Utah University Press, Salt Lake City.